闫鸿斌副教授团队揭示了细粒棘球绦虫狭义种复杂的种群进化奥秘

近日,闫鸿斌副教授团队在《mBio》期刊上发表题了为“Whole-genomic comparison reveals complex population dynamics and parasitic adaptation of Echinococcus granulosus sensu stricto”的研究论文,揭示了细粒棘球绦虫狭义种复杂的种群进化奥秘。

细粒棘球绦虫狭义种(Echinococcus granulosus sensu stricto, 包括G1和G3基因型)是导致囊性棘球蚴病(CE)的主要病原体,对全球人类和家畜构成重大风险。其复杂的生活史和遗传多样性给CE的防控带来挑战。近些年来,基于线粒体DNA标记或线粒体基因组的分子遗传研究揭示了细粒棘球绦虫的分子流行病学特征和传播路径,促进了人们对该寄生虫遗传多样性的理解。但是由于成虫阶段的异体受精会导致细粒棘球绦虫存在线粒体-核基因组分化不一致的现象,因此,仅依赖线粒体序列无法准确推断种群间进化关系。

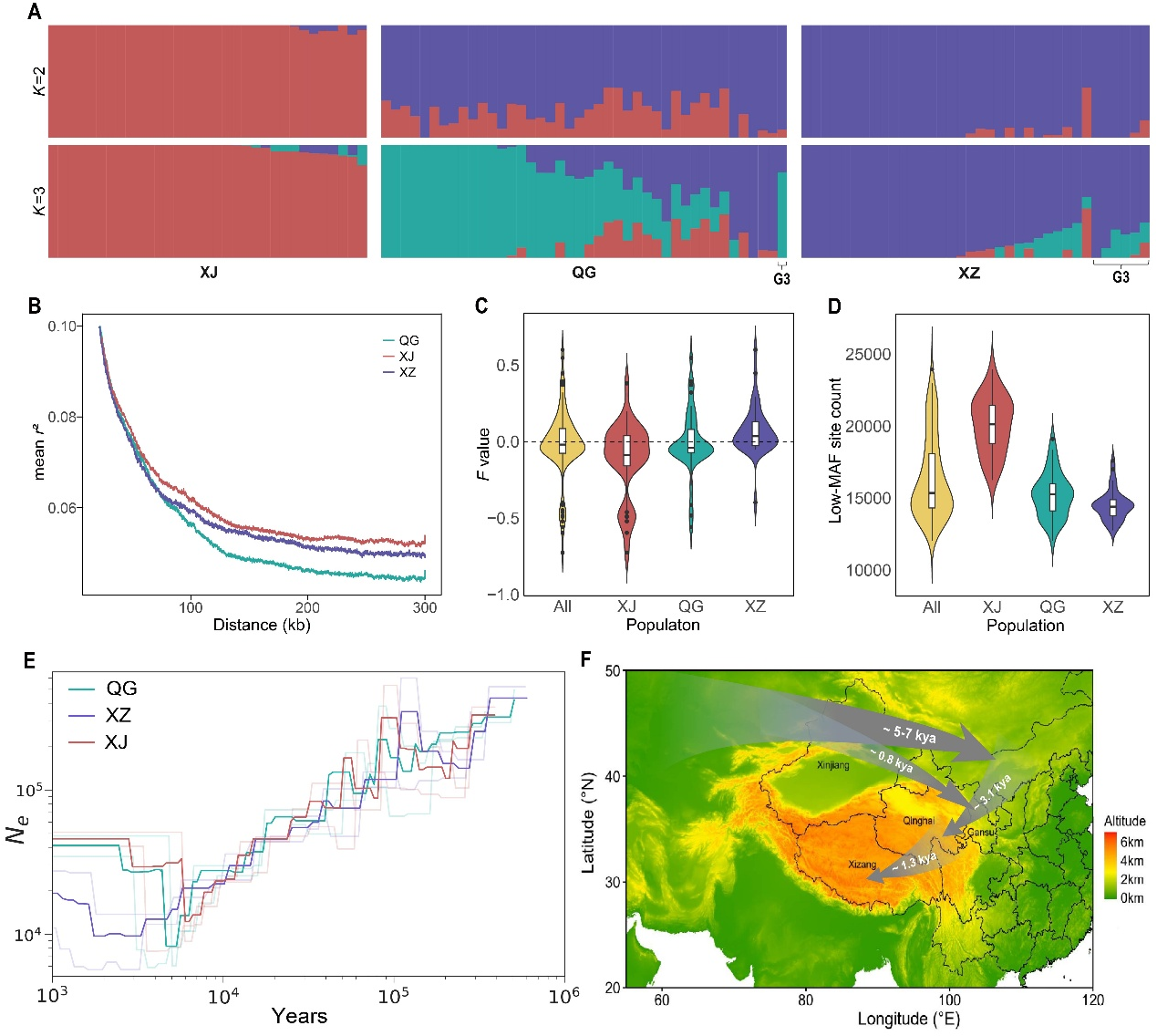

研究发现,尽管G1和G3基因型的线粒体基因组存在显著分化,但其核基因组并未形成独立分支,这种线粒体-核基因组分化不一致的现象可能源于历史上地理隔离导致的线粒体谱系分化,而人类游牧活动促进的宿主迁移等因素引起的频繁的基因流则促使核基因组逐渐同质化。此外,基因组分析显示雌雄同体的细粒棘球绦虫在有性生殖阶段同时具有自交和异交繁殖的能力,这也导致该寄生虫的基因组具有较高重组率和快速的连锁不平衡衰减,造成G1和G3基因型产生线粒体-核基因组分化不一致的现象。通过替代等位基因位点的频率分析,发现细粒棘球绦虫狭义种存在1个六倍体和3个四倍体,这种多倍体的个体可能增强了其抵抗宿主免疫压力的能力。通过种群结构、种群历史和基因流关联分析显示,我国细粒棘球绦虫狭义种的传播分为四个阶段:约5000-7000年前,随新石器时代草原游牧活动从中东传入我国北方;约3100年前,随我国游牧民族从北方向青藏高原西北部扩散;约1300年前,青藏高原地区频繁的民族交流(如氐羌与藏族)、牧民季节性迁徙等活动进一步传播到青藏高原西藏地区;第二次沿“丝绸之路”从中东及中亚再次引入到我国西北及青藏高原。

图1 我国细粒棘球绦虫狭义种的种群结构及种群演化历史

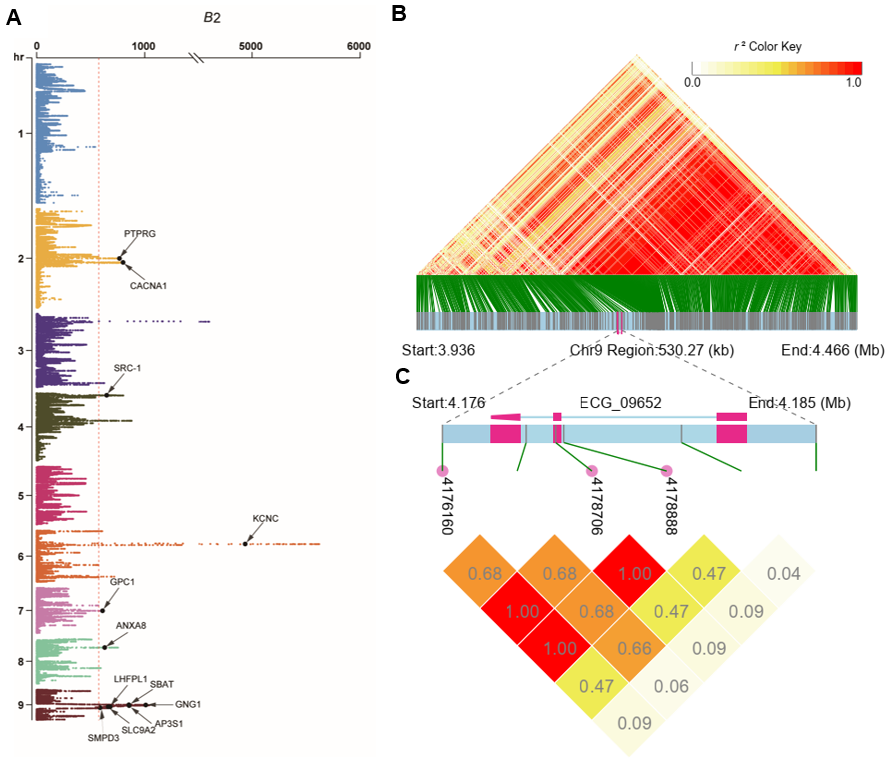

寄生生活的适应是细粒棘球绦虫进化的核心驱动力。本研究通过选择信号分析,发现多个与膜相关的基因受到平衡选择,提示其在寄生虫与宿主互作、营养摄取和免疫逃避中的重要作用。其中,编码钠/胆汁酸共转运蛋白(SBAT)的基因存在强连锁选择信号,预示该基因在维持胆汁酸稳态中具有关键作用——既能摄取宿主胆汁酸促进发育,又能避免过量胆汁酸的毒性损伤。这种平衡选择压力下的高遗传稳定性,使其成为潜在的药物干预靶点,为开发针对包虫病的新型药物提供了思路。这些发现不仅揭示了细粒棘球绦虫适应寄生环境的分子机制,也为精准干预策略的设计奠定了基础。

图2 细粒棘球绦虫基因组平衡选择特征及编码钠/胆汁酸共转运蛋白(SBAT)基因的连锁选择信号

本研究得到国家重点研发计划(2022YFC2304000)、甘肃省联合科研基金(24JRRA807)、国家自然科学基金(32402915)等项目的资助。闫鸿斌副教授和中国农业科学院兰州兽医研究所贾万忠研究员、付宝权研究员,北京华大生命科学研究院王达希副研究员为论文共同通讯作者。